「マリンダイビング」2018年3月号

1969年に日本で初めて発行されたスクーバダイビング専門誌『マリンダイビング』。

2018年は創刊50年記念YEARとして、50年間のさまざまな歩みをフィーチャーしていきたい。

第3弾となる今回は、私たちダイバーの永遠のテーマともいえる安全ダイビング。

事故やトラブルをなくすために、本誌では継続的に潜水事故をゼロにするための

安全ダイビング術を模索し、提案してきた。その歴史を追う!

■構成・文/後藤ゆかり(マリンダイビング副編集長)

いずれダイビング器材の歴史についても特集する予定なのだが、今から50年前の1960年代後半、ようやくレジャーとしてのスクーバダイビングが流行りだしたものの、ダイビング器材はほとんどすべて輸入物で、マスクやスノーケル、フィンは国産もあったが、レギュレーターに関しては純国産のものはほとんどなかった。

ゲージはというと、水深計はあっても残圧計がない状態。よって水深計はダイバーズウオッチやハーネス(後述)にくくりつけて持っていくので、面倒くさがって携行しない人も多かったという。

残圧計がないので、ダイバーはタンクからのエアの供給が渋くなってくると、当時あったタンクのKバルブをひねって、余剰空気を吸えるようにしつつ、浮上の準備をしなければならなかった。

想像できるだろうか? 水中で、自分のエアがあとどれぐらいあるかがわからない状態で潜ることを。

自分が水深何mにいるかもよくわからないという状態であることを。

たぶん当時は、いろいろなことを考えながら潜らなくてはならなかったから、エア消費も相当早かったのではないだろうか。

もちろん、当時はBCもなく、タンクを背負うのはハーネスと呼ばれる、今のBCの空気嚢をなくした状態のもののみ。中性浮力という言葉は当時なかったのだが、自分の肺のトリミングとキック力で浮き沈みを調整していた。

つまり、当時は野性的な勘と体力がモノをいっていたはず。ダイビングがレジャーというよりはスポーツといわれているのも納得な時代だったのだ。

もちろん安全に潜るのに越したことはないが、どちらかというと、「海に挑む」「挑戦する」といった冒険的な言葉が先行する時代背景もあり、本誌のテーマやテキスト類もそうした言葉が多かった。

現在では、残圧計、水深計はもちろん、ダイブコンピュータやオクトパスを装備していないと潜れないと徹底しているダイビングサービスや自治体もあるほど、ダイビングは器材重視のマリンレジャーとなっている。これは、過去の事故や安全追求による賜物ともいえる。ないがしろにすることなく、しっかりと守り、携行するようにしたい。

『マリンダイビング』創刊号(1969年4月発行)の表紙。

冒険的な写真とデザインだった

『マリンダイビング』6号(1970年7月発行)では、その年2月に起こったタンク(当時はボンベと表記)爆発事故を下に、点検の必要性を説いている

『マリンダイビング』創刊10号(1971年)の新連載「これだけは知っておきたい」で「減圧の知識」と題して、創刊号から協力していただいている石黒信雄さん(2017年逝去)らの共著で記事が掲載されているのだが、冒頭で昭和45年(1970年)10月21日、潜水病により2名が搬送され翌日、死者が出たことを紹介している。

本誌で初めて掲載されたショッキングな事故だ。

事故者は「優秀な指導員」(ダイビングインストラクターのこと)であり、潜水病の知識もあったはずなのに、40mの深さを2本以上連続潜水。減圧症にかかる可能性が大きくなることを軽視していると指摘。また、「事故発生から再圧タンク(再圧チャンバー)収容までの時間がかかり過ぎたことも死亡原因の一つと考えられる」と書いている。

この事故をもとに、減圧症とは何か? どうすれば減圧症を防げるか? を誌面で詳細に紹介。

当時はダイブコンピュータはなく、ダイブテーブルを利用するのが通例だった。そのダイブテーブルも業務用には携行できるものがあったが、レジャー用にはどうだったろうか。

さらに次の11号(1971年)では、再圧タンク(再圧チャンバー)について、やはり創刊号から協力していただいている当時の駿河湾ダイビングセンター所長、望月昇さんが記事を書いている。

冒頭で、1971年8月に起きた、5人もの潜水病患者発生の事故について触れている。

このときはレジャーダイバーではなく、潜水作業者だったのだが、いずれにしても減圧症について、あまりにも無知なことに驚かされるのだが、体力主義、気合でなんとかやり抜ける主義のような精神的なものがはびこっていた時代。どこかで無理をしてしまうということが、日本全体にあったのかもしれない。

本誌10号(1971年)の減圧症による事故を紹介している記事

再圧チャンバーについて紹介する記事(本誌1971年11号)

本誌が月刊となった1976年2月号(通巻36号)では、表紙に「ショック! これが減圧症の現実だ」とうたわれ、実際に減圧症の症例がいくつかレポートされている。ほとんどが潜水作業に従事するプロダイバーの症例だが、水中カメラマンやレジャーダイバーもちらほら。

レジャーダイバーの症例を見ていくと、水深計を持ち忘れ、1本目は水深35m、45分間の潜水(十分な減圧時間はとった)、2本目はほぼ同じ水深で(2本目も水深計を忘れる)、40分間の潜水をし、浮上したところ、急にめまいを感じ、続いて呼吸困難、手・足にしびれが起こった。病院に運ばれる途中、嘔吐を繰り返した……とある。

信じられないダイビングプロフィールである。

ほかの減圧症の例も水深40mで潜水時間40分間といった症例が。深すぎる。

こうした例が続発したために、レジャーダイビング界では、一般のダイビングスタイルで潜る場合は最大水深30mが奨励されるようになり、1980年代後半頃にPADIなどの指導団体で、オープンウォーターダイバーは水深18mまで、アドヴァンスドオープンウォーターダイバーは水深30mまで、ディープスペシャルティを受ければ水深39mまでの環境でダイビングをする技術とスキルを学ぶといった指針も生まれている。

当時、都立広尾病院で減圧症患者の治療に当たっていた福島芳彦先生により、症例を紹介していただくとともに、その予防法について紹介。本誌1976年2月号(通巻36号)より

減圧症とともに、潜水事故もダイバーにとっては深刻な問題だった。

今からすれば、ダイビング器材もダイビングスタイルも未熟な時代。安全を目指したとしても教育、知識の啓蒙はまだ疎かだったろうし、何が危険なのかも想像できなかったのではないだろうか。

創刊第11号(1971年10月発行)で新連載「私の危機一髪」が始まった。

第1回に登場したのは、ダイビングクラブ所属の方で、銭洲でのダイビング後、1時間漂流したというもの。

今でも銭洲はかなり潮流が変化する海域で、ベテランダイバーしか連れて行ってもらえない、特別なダイビングエリアなのだが、当時、この方は(BCがなかった時代なので)ライフジャケットの装着をしていなかったのだという。

途中、ウエイトを捨て、タンクも捨てようかなと思った時に船に拾われたということで、生命に関わる事故には至らなかったのが幸いだが、この連載が10回まで続き、計10人の危機一髪体験が語られる。

こうした体験談が反面教師となり、当時の安全ダイビングにつながっていたものと推測される。

創刊第11号から始まった連載「私の危機一髪」の第1回目。漂流1時間の様子とともに、何がまずかったのかなどが語られている

危機一髪体験の連載は一方で、“海の男のロマン”的なとらえ方をされた向きもあったようで、それを戒めるかのように、連載が終了した1973年10月号(通巻22号)で、前出の望月昇さんが「海で死んだダイバーの残したことば」と題して、潜水事故の現実について分析をしている。

この企画にあたって3名の死亡事故を取り上げているのだが、3名が生前に残した言葉や文章を見ていると、「事故は他人事」だと思っているふしがある。

また、万が一のことが起きた場合の、「ライフガードの訓練はもっともっと行なわれるべきである」と提言も。

現在は安全なダイビングスタイルも確立されて、器材も改良されて事故が起きること自体が不思議なぐらいしっかりしているはずなのだが、それでも、何か起きたときは死と隣り合わせにあるということを踏まえ、私たちはダイビングに望まなければならない……と考えさせられる。

そして、万が一、何かが起きた場合の救命救急措置についても、各地域や指導団体などが開催するEFR講習やAED講習などを私たちは受けておくべきだなと考えさせられるのであった。

潜水事故を語るときに現在もパニックという言葉が使われるのだが、1977年12月号(通巻58号)で、「パニック」と題して、巻頭特集が組まれている。

第一部は体験者による座談会だ。

当時の文章によると「ダイバーの潜水事故のうち80%がパニックによるものだといわれている」とあり、本誌としてはそれを克服することを目指し、パニックを恐れるのではなく、対処法を追究することを目指して、掲載に至ったのだった。

座談会には海上自衛隊二等海佐医官だった田中義郎先生にも登場いただき、パニックという精神の恐慌状態について説明をしていただきながら、3名のパニック体験者がその経験を語るというもの。

当時はパニックの予防法として大事なことは、1973年の『スキンダイバー』(アメリカで発行され世界的に読まれていたダイビング誌)に掲載されていたということで、「3つのC」が紹介されている。第一のCはConditionのC。自分の体調の把握とともに、バディの体調も把握しておくこと。第二のCはCompetence、当時は能力と言われたが、わかりやすくいえば技量。装備、海の環境、潜水能力、泳力、そしてバディの能力・技量を知っておくことも大切であると。第三のCはCooporation、つまり協力。海の中では言葉が通じないので、バディとの協力体制がいかにとれるかが大事であること。

今でも大事なことだと思うが、これら3つのCを備えておくことがパニックの予防になると考えられていたのだ。

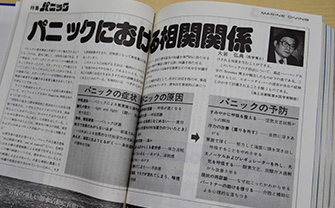

第二部には医学博士の大岩弘典先生が「パニックにおける相関関係」と題し、パニックの症状、パニックの原因、パニックの予防の3点について紹介。

第三部には「パニックの原因になる魚介類」と題して、東京大学農学部水産化学研究所にいらした伏谷伸宏助教授に、刺されたりするとパニックに陥るであろう魚介類についてお話をうかがっている。

1977年12月号で大特集を組んだ「パニック」。第一部には体験者による座談会の記事が

同じく「パニック」大特集では、本誌でも長年執筆していただいた大岩弘典先生がパニックとダイビングとの相関関係を説いた

2018年で創刊50年を迎えた『マリンダイビング』の3月号でも特集を組んでいるが、それまでさまざまな表現で安全なダイビングを提案してきた『マリンダイビング』がそのものズバリ「潜水事故大特集」とうたったのは、1978年11月号(通巻69号)のことだった。

たぶん一般の読者のニーズもあっただろうし、ダイビング業界でも大きな反響を呼んだに違いないという表紙のインパクト。

しかも、内容も衝撃的。

その年起きたダイビング事故(死亡・行方不明事故)を10件、まず紹介しているのだが、ブラックアウト、エアエンボリズムで、バディと離れ溺死、荒れた海で単独潜水、心臓まひ、激しい潮流で行方不明、高波にのまれ溺死、パニックによる溺死……と、

作業ダイバーを含むダイバーの事故事例が掲載されている。

また、ほかにも過去に起こったさまざまな事例を紹介し、原因と対策に迫っている。

最後にダイバーとして保険に入っておくことの重要さにも触れている。

現在もダイビングが危険と判断され免責になっている保険会社もあるようだが、基本的にスクーバダイビングでの事故も保険対象。

さまざまな面から潜水事故に遭わないための対策、万が一遭ってしまったときの対策、そして万が一を考えての保険の準備と、多角的に見た内容となっていた。

そしてこの1978年を機に、つい最近まで『マリンダイビング』では11月号を潜水事故特集として紹介していたのだった(行なわない年も何回かあったが)。

初めて「潜水事故大特集」が掲載されたのは1978年11月号だった。以来、2015年までほぼ11月号は潜水事故特集に。2017年から3月号に掲載することに

それまでにも前述したような漂流事故は起きていたのだが、1983年7月15日午前11時頃、新島沖で潜っていたダイバーの福地裕文さん(現・シーロマン代表)が行方不明になり、捜索願が出された。16日まで海上保安庁が捜索に当たったが、発見できなかった。ところが、17日午後6時40分頃、漁船が銚子市の犬吠埼沖合い東南東63kmの洋上で漂流している福地さんを発見、救助した。福地さんは約56時間(新聞報道では55時間となっているが)、約230kmを漂流。ほぼ3日間飲まず食わずで生還したのだった。

昭和のダイビング史に残る生還である。生きていて本当に良かった。

けれど、そもそもそれだけ潮流の速いスポットで潜ってよかったのか?

バディシステムが機能していなかったのでは?

ワッチャー(船上からの監視)と浮上時間の相談はできていたのか?

などなどが問題視されるに至っている。

その2年前にやはり新島沖で潜っていた方が25時間漂流するという事故があり、やはり生還を遂げているのだが、二人に共通しているのはBCだったという記載がある。

二人ともウエイト、タンクは途中で捨てているのだが、BCは捨てなかった。つまり浮力。浮力の確保が長時間の漂流からの生還を果たしたといえる。

新島沖から犬吠埼まで約230km、約56時間の漂流の内容について語ってもらっている

1994年2月5日、ダイバーの間で人気急上昇中のパラオはペリリュー島沖でダイビングをしていた日本人ダイバー5人と地元ガイド1人の計6人が浮上後、ボートとはぐれ漂流。必死の捜索も4日後にペリリュー島から約200kmほど南の海域で相次いで遺体となって発見された。

一人が持っていた水中ノートには少なくとも漂流してから48時間は生きており、捜索中の飛行機や船を目撃、カメラのストロボ光を発光させたりして合図するも救助してもらえなかったことなどを書き記していた。

1997年12月にはインドネシアのスラウェシ島南部で現地ガイドを含む5人のダイバーが漂流。現地ガイドは助かったが、日本人ダイバーが死亡するという事故が起きている。

また1990年代から2000年代にかけて、沖縄本島や奄美諸島、伊豆の神子元島などでも漂流事故が起き、報道されているが、救助されているものもあれば残念ながら死に至ったり、行方不明になったりしている。

そして2014年2月14日、今度はバリ島沖のレンボガン島を潜っていた日本人女性ダイバー7名が漂流事故に。3日後の17日、5人が救助されたものの2月18日に1人が、3月15日にもう1人が遺体として発見された。

1983年の事故の際には触れられなかったが、1994年の漂流事故ではドリフトダイビングの際に、棒状の携行フロートが販売され始めており、この悲しい事故をきっかけに、パラオはもちろん世界のダイビング先進国では個人個人がエマージェンシー用にセーフティブイ(フロート)を携行することが義務付けられている。

また夜間でも発見されやすいようにと、フラッシュタイプのライトが推奨されたり、音で注意を促せるシグナルアラートなどの商品を携行することが推奨されている。

さらに、1994年の事故後はエマージェンシーグッズが続々と発売されるようになった。

だが、それだけではまだ足りないと、水中に携行できる無線機などの開発も進み(水中で無線は使えないが、漂流中に使えるように開発されている)、近年はGPS機能付きの通信機などもいろいろと登場している。

過去に亡くなった方々には申し訳ないが、その死を無駄にしてはならない!と今日ではたくさんのエマージェンシーグッズが比較的気軽に購入できるようになっている。

これについては、本誌『マリンダイビング』3月号(通巻635号)等で、燦光にしていただきたい。

本誌『マリンダイビング』では年1回、潜水事故特集を行なっているが、これに関してはマンネリと言われてもナンと言われても、ダイビング専門誌として必ず特集すべきものだと思っている。

しかし、ここで紹介したように、事故の内容は時代によって変わってきており、創刊時に多かった無謀なダイバーはまずゼロに近くなってきているとは思う。

だが、安全に潜ることの大切さ、潜水事故を起こさないためにすべきことを常に紹介していくことも大切だ。

また、危機一髪というか、ヒヤリハット例なども紹介し、万が一何か起きた場合の対処法もダイバーとしてはより多くの例を知っておきたいもの。そういった意味でも、『マリンダイビング』はもちろん当Webの連載「STOP!潜水事故」などでも紹介していくので、今後ともご愛読をお願い申し上げます。